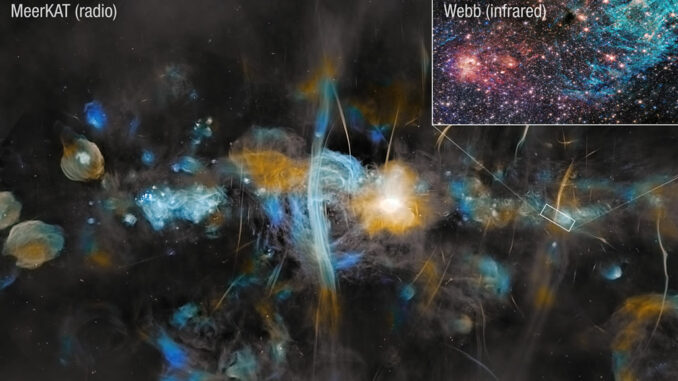

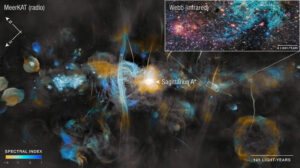

Un’immagine acquisita nel 2023 della nursery stellare Sagittarius C ha rivelato getti in uscita da protostelle, fornendo nuove informazioni.

Sagittarius C è uno degli ambienti più estremi della Via Lattea. Questa regione, situata a circa 200 anni luce dal buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, ospita una massiccia nube di gas e polvere interstellare che, collassando su se stessa per milioni di anni, ha dato origine a migliaia di nuove stelle.

Un team di scienziati ha utilizzato le osservazioni del James Webb Space Telescope della NASA per studiare Sgr C con un dettaglio senza precedenti. L’analisi è stata guidata dall’astrofisico John Bally dell’Università del Colorado Boulder, Samuel Crowe dell’Università della Virginia, Rubén Fedriani López dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía di Granada e dai loro colleghi.

Le scoperte potrebbero aiutare a risolvere un mistero di lunga data sulla Zona Molecolare Centrale (CMZ), una regione densa di gas interstellare, dove tuttavia la formazione stellare è inferiore alle previsioni.

I ricercatori hanno trovato linee di forza associate a un campo magnetico intenso che sembrano attraversare Sagittarius C, costituendo lunghi e luminosi filamenti d’idrogeno ionizzato simili a degli spaghetti, interpretati come il risultato dell’interazione tra i campi magnetici e il plasma. Un fenomeno di cruciale importanza che potrebbe rallentare il ritmo della formazione stellare nel gas circostante.

Bally ha spiegato come la regione sia una delle più vicine, fra quelle che si conoscono, alle condizioni estreme simili a quelle dell’universo giovane.

La ricerca fa parte di una proposta guidata da Crowe, uno studente universitario del quarto anno che ha sottolineato come i campi magnetici siano la causa dell’aspetto, sostanzialmente diverso da altre zone.

Gli avanzati strumenti nel vicino infrarosso del telescopio Webb offrono la possibilità di ampliare le precedenti indagini condotte con telescopi terrestri come ALMA e MeerKAT (ex Karoo Array Telescope), consentendo agli astronomi di attraversare le nubi e scrutare le stelle giovani come mai prima d’ora.

Nel raggruppamento stellare più luminoso di Sagittarius C, gli astrofisici hanno confermato, in linea con quanto emerso dalle osservazioni dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), che si stanno formando due stelle massicce. Insieme ai dati infrarossi del telescopio spaziale Spitzer (ora dismesso), dalla missione ormai terminata SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) e dall’Osservatorio spaziale Herschel, gli studiosi si sono serviti di Webb per determinare che ciascuna delle due stelle possiede già una massa superiore a 20 masse solari.

Il team ha inoltre identificato 88 strutture che sembrano costituite da gas d’idrogeno ionizzato, in cui il materiale espulso a getto dalle giovani stelle interagisce con la nube circostante. L’analisi di queste configurazioni ha portato alla scoperta di una nuova nube in formazione, distinta dalla nube principale di Sagittarius C, ospitante almeno due protostelle dotate di getti propri.

Webb ha rivelato i brillanti flussi di materia (outflow) alimentati da ciascuna protostella. Sebbene in passato si fosse ipotizzata l’esistenza di outflow da stelle in formazione in Sagittarius C, questa è la prima volta che vengono confermati tramite osservazioni nell’infrarosso

Decisamente più impegnativo è stato individuare protostelle di bassa massa, ancora avvolte nei loro bozzoli di polvere cosmica.

Vivai stellari

La ricerca fa luce sulla nascita e sull’evoluzione violenta delle stelle nella Via Lattea.

Le stelle tendono a formarsi all’interno delle nubi molecolari in cui si addensano gas e polveri interstellari. Il sito più vicino alla Terra in cui avviene questo processo è la Nebulosa di Orione, appena sotto la cintura dell’omonima costellazione, dove nell’arco di milioni di anni si è prodotto un ammasso di nuove stelle.

Queste regioni attive contengono anche il principio della propria fine. Le stelle appena formate cominciano ad emettere nello spazio enormi quantità di radiazioni che spazzano via la nube adiacente, privando la regione della materia necessaria per generare ulteriori stelle.

Bally ha fatto notare come si pensi che anche il Sole abbia avuto origine in un ammasso dello stesso tipo.

In uno studio separato, Crowe e i suoi colleghi hanno approfondito le protostelle in formazione in Sagittarius C, fornendo informazioni dettagliate su come queste emettono radiazione ed espellono gas e polvere circostanti.

Campi magnetici

Bally ha specificato che, mentre la Nebulosa di Orione appare per lo più uniforme, Sagittarius C è tutt’altro che omogeneo. Numerosi filamenti luminosi, alcuni lunghi diversi anni luce e composti da plasma (un gas caldo di particelle cariche) s’intrecciano nella regione.

Al centro della galassia si trova Sagittarius A*, un buco nero supermassiccio con una massa circa quattro milioni di volte superiore a quella del Sole. Il moto del gas che ruota attorno a questo colosso può deformare e amplificare i campi magnetici circostanti che a loro volta modellano il plasma presente in Sagittarius C.

Bally suppone che la Nebulosa di Orione appaia più uniforme proprio perché si trova in un ambiente magnetico molto meno intenso.

In ogni caso, il ciclo vitale di Sagittarius C potrebbe essere vicino alla conclusione. Le stelle hanno già espulso gran parte della nube molecolare ed il vivaio potrebbe dissolversi completamente nel giro di alcune centinaia di migliaia di anni.

L’indagine è stata pubblicata il 2 aprile 2025 su The Astrophysical Journal.

RIPRODUZIONE RISERVATA – © 2025 SHOWTECHIES – Quando la Tecnologia è spettacolo™ – E’ vietata la riproduzione e redistribuzione, anche parziale, dell’articolo senza autorizzazione scritta. Se desideri riprodurre i contenuti pubblicati, contattaci.

Immagini: NASA, ESA, CSA, STScI, SARAO, Samuel Crowe (UVA), John Bally (CU), Ruben Fedriani (IAA-CSIC), Ian Heywood (Oxford)

Commenta per primo